植物人促醒是医学领域的重大挑战。上海蓝十字脑科医院作为华东理工大学脑机接口技术临床应用基地,一直致力于昏迷患者的促醒工作。经过多年探索,在意识障碍患者的精准诊断与治疗中,形成了以脑机接口(BCI)评估系统与脊髓电刺激(SCS)技术等手段相结合的特色诊疗体系,为植物人促醒提供了新途径。医院6B神经外二科副主任卢云鹤博士指出,随着医学进步,脑机接口(BCI)、脊髓电刺激(SCS)等新兴技术正为昏迷患者带来更多希望。

脑机接口(BCI):破解“误诊困局”的关键

卢云鹤博士介绍,传统意识评估依赖于医生观察和行为量表评分,具有一定主观性,患者可能因运动功能障碍或意识波动被误判为“无意识”,误诊率高达40%。BCI技术通过脑电信号捕捉患者对指令的微弱响应,结合多模态影像和CRS-R量表,形成客观评估体系。例如,一名脑出血昏迷患者无法完成睁眼动作,但BCI检测到其大脑对振动刺激的认知处理能力,最终被诊断为微意识状态(MCS),经SCS治疗后苏醒。

BCI的临床应用为昏迷患者意识评估提供了新的途径,且更为科学客观。我们的数据显示,若患者执行两分率任务的识别准确率达50%,即可纳入促醒治疗候选名单,避免错过黄金时间窗。

脊髓电刺激(SCS):微创技术激活“沉睡大脑”

SCS技术如何实现促醒?哪些患者适合这一疗法?卢云鹤博士解释道,其原理是通过高位颈髓的电极发放脉冲电流,激活脑干网状上行系统,增加脑血流量并促进神经递质释放,从而重建大脑与外界的信息通路。SCS的优势在于微创、可逆,且能根据患者个体差异调整参数,实现个性化治疗。例如,一位颅脑外伤昏迷的中年女性,经BCI评估存在微意识后,我们实施SCS手术,术后逐步恢复指令反应,最终实现意识清醒。

脊髓电刺激(SCS)适用于严重颅脑损伤、脑出血、缺血缺氧性脑病等导致的慢性意识障碍患者,但需满足生命体征稳定、无严重感染等条件。

BCI评估+SCS技术 :植物人促醒,生命重启的希望

长期意识障碍的患者,首要重点是对脑功能的评估,明确患者大脑的意识状态和功能,进而制定出针对性的个体化的治疗方案。卢云鹤博士表示,我们的流程分为三个阶段:

1. 多模态评估:首先通过BCI系统联合功能性磁共振(fMRI)、事件相关电位(ERP)等技术,评估患者意识水平。例如,部分患者虽无法肢体回应,但BCI检测到其脑电信号对指令有反应。

2. 时间窗选择:患者需在急性期后(昏迷超过28天)、生命体征稳定且BCI评估准确率≥50%时启动SCS治疗。例如,近期一例颅脑外伤患者经BCI确认存在微小意识后,我们成功实施SCS手术,术后配合高压氧和康复训练,患者已恢复浅意识。

3. 术后程控与康复:SCS术后需持续调整刺激参数,并结合神经反馈训练、肢体功能康复等综合手段,加速神经可塑性重建。

多学科协作(MDT):从评估到康复的全链条管理

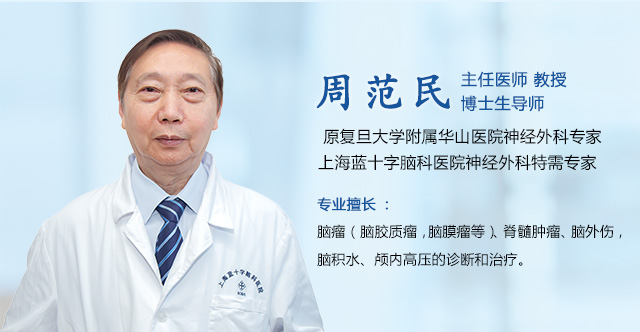

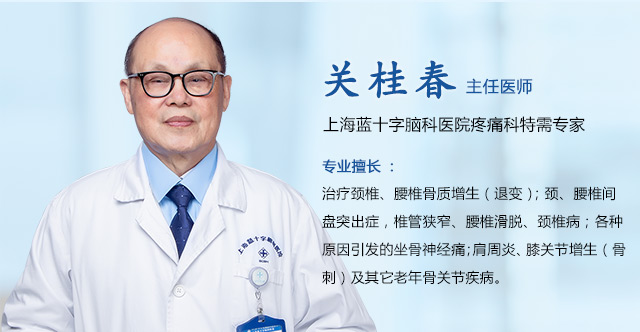

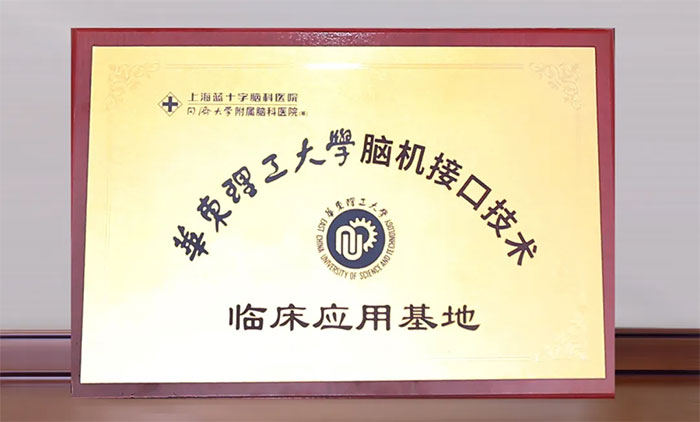

上海蓝十字脑科医院一直孜孜不倦地探索植物人促醒这一医学难题,于2021年成为华东理工大学脑机接口技术临床应用基地,成立脑复苏中心,并组建了涵盖神经外科、重症医学、影像学、康复科的MDT团队。依托医院脑专科特色资源优势,整合擅长综合促醒的神经外科医师、神经内科医师,擅长危重症救治的神经重症医师,擅长脑功能客观功能评估的神经生理学医生、神经影像医生,擅长言语、运动等康复的康复医师等,为患者提供多学科医师协作诊疗。这种协作模式能更好地助力昏迷患者重燃希望。

▲ 成为华东理工大学脑机接口技术临床应用基地

随着脑机接口技术临床应用基地的发展,越来越多的患者在上海蓝十字脑科医院找回了康复的希望。近期,一位患者让卢云鹤博士印象深刻。据了解,这名患者39岁,脑出血昏迷17天后,被转入上海蓝十字脑科医院。“该患者送来时,神志昏迷,气管切开,痰多,留置胃管,留置尿管,情况很不好。”以卢云鹤博士为核心成员的脑复苏团队会诊后认为,患者存在微小意识,行“脊髓神经电刺激置入术”可能会对其唤醒有所帮助。术后,经过近6周的SCS“刺激”后,他终于醒来了。

医学的温度与科技的突破:脑机接口与AI融合的无限可能

卢云鹤博士进一步谈到,我国植物人群体超百万,年增7-10万,越来越多“沉睡”的生命正等待被唤醒。上海蓝十字脑科医院持续探索昏迷促醒领域的前沿技术,目前正稳步推进与华东理工大学的深度合作,探索BCI与人工智能结合,开发更精准的意识检测工具。例如,通过AI学习分析脑电信号模式,预测患者苏醒概率。此外,SCS联合深部脑刺激(DBS)的“双模态调控”也在进一步探索中。

▲ 赴华东理工大学金晶教授脑机接口创新中心参观交流

此外,产学研转化是重点。医院与华东理工大学共建脑机接口基地,推动BCI技术标准化,并开展公益项目降低治疗门槛。例如,与雅培公司合作优化SCS设备,延长电池寿命至10年,减少患者二次手术费用。同时通过进一步深化双方合作,推进更多前沿技术的多学科领域临床应用,造福患者。

正如卢云鹤博士所言:“每一个微弱意识的发现,都是生命重启的希望。”未来,随着技术迭代与政策支持,更多“沉睡者”或将重获新生!